25 Juin Comité Social et Economique – CSE – et les Institutions Represenatives du Personnel

Institutions Représentative du Personnel (IRP) : Le CSE

- Historique.

Depuis l’ordonnance Macron de septembre 2017, les différentes instances représentatives du personnel (IRP) – à savoir les Délégués du Personnel (DP), le Comité d’Entreprise (CE) et le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) – ont été fusionnées en une seule instance : le Comité Social et Économique (CSE).

Cette réforme vise à simplifier et rationaliser le dialogue social dans l’entreprise en remplaçant les anciennes structures par une instance unique.

Le CSE est obligatoire dans toutes les entreprises comptant au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Le CSE regroupe les 3 instances (CE, DP, CHSCT), il a pour conséquence de réduire le nombre d’élus et d’heures de délégation, ainsi que le nombre de réunions récurrentes.

- Le CSE, c’est quoi.

Aujourd’hui, le Comité Social et Economique est défini comme étant l’instance unique de représentation du personnel :

- Délégués du personnel (DP)

- Comité d’Entreprise (CE)

- Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

La fusion de ces trois instances explique pourquoi le CSE a des missions hétérogènes.

Le Comité Social et Economique est mis en place dès que l’entreprise rassemble un total d’au moins 11 salariés, sur une période de 12 mois consécutifs.

Si l’entreprise est constitué d’au moins 50 salarié, le Comité Social et Economique est doté de la personnalité civile (article L.2315-23 du Code du travail). Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ils ne doivent pas être supérieur au nombre de représentant). Dans ce cas le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

- L’organisation du CSE

Les membres élus du Comité Social et Économique (CSE) sont désignés pour un mandat d’une durée maximale de 4 ans. Toutefois, un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut fixer une durée différente, comprise entre 2 et 4 ans.

Important : Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE reprend seulement les attributions des anciens Délégués du Personnel, qui interviennent principalement à titre individuel.

Le CSE est composé de :

- Le Président : Il s’agit de l’employeur ou de son représentant (article L.2315-23 du Code du travail). Il peut être assisté de trois collaborateurs maximum, sans toutefois dépasser le nombre des membres titulaires élus.

- Les membres élus : Ils sont élus par les salariés selon un nombre défini par les effectifs de l’entreprise.

- Les représentants syndicaux : Dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant.

Par accord d’entreprise majoritaire, il est possible de transformer le CSE en conseil d’entreprise, fusionnant ainsi les attributions du CE, des DP, du CHSCT et des délégués syndicaux.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois. En cas d’urgence, ils sont reçus sur leur demande. Article L2315-21 du code du travail

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont également reçus par l’employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.

Il existe deux sortes de consultations :

- Les consultations annuelles récurrentes (orientations stratégiques, situation économique, politique sociale de l’entreprise) ;

- Les consultations ponctuelles à savoir par exemple une consultation portant sur un projet important visant à réduire les effectifs de l’entreprise (plan de sauvegarde de l’emploi par exemple) ou visant à transformer de façon importante les conditions de travail tel que l’organisation du travail (mise en place du télétravail par exemple).

L’entreprise de plus de 300 salariés doit créer une commission santé, sécurité et conditions de travail, qui reprend le rôle du CSE sur ces sujets.

Le CSE comporte 6 commissions obligatoires à mettre en place dès lors que l’entreprise dépasse les 300 salariés :

- La commission économique – plus de 1 000 salariés ;

- La commission des marchés – plus de 300 salariés ;

- La commission de la formation – plus de 300 salariés;

- La commission de l’égalité professionnelle – plus de 300 salariés ;

- La commission d’information et d’aide au logement – plus de 300 salariés ;

- La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) – plus de 300 salariés.

- Sa mission

Le Comité Social et Économique (CSE) a pour rôle central de défendre les intérêts des salariés. Il veille au respect des conditions de travail et d’emploi, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi qu’à l’application du droit du travail au sein de l’entreprise.

Les missions du CSE varient selon la taille de l’entreprise :

Entreprises de 11 à 49 salariés

Dans les structures de cette taille, le CSE reprend les missions autrefois attribuées aux délégués du personnel, à savoir :

- Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives :

- aux salaires,

- à l’application du Code du travail,

- aux dispositions légales et conventionnelles (notamment en matière de protection sociale).

- Intervenir sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

- Exercer un droit d’alerte en cas de danger grave ou de situation préoccupante.

- Être consulté en cas de licenciement pour inaptitude.

Entreprises de 50 salariés et plus

Le CSE cumule les anciennes attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise (CE) et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Reprise des missions du CE :

- Exprimer collectivement les avis des salariés sur :

- les décisions concernant la gestion et la situation économique et financière de l’entreprise,

- l’organisation du travail,

- la formation professionnelle,

- les technologies de production.

- Participer aux trois consultations annuelles obligatoires :

- les orientations stratégiques de l’entreprise,

- sa situation économique et financière,

- sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Un accord d’entreprise peut adapter la fréquence et le contenu de ces consultations.

Reprise des missions du CHSCT via la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) :

- Évaluer les risques professionnels.

- Promouvoir l’égalité professionnelle, notamment l’accès des femmes à tous les postes.

- Prévenir les situations de harcèlement.

- Procéder à des inspections en matière de santé et sécurité.

- Mener des enquêtes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

- Ses moyens (financier et matériel)

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE dispose de moyens différents de ceux prévus dans les structures comptant au moins 50 salariés. En effet, dans ce cas, les représentants du personnel exercent individuellement les prérogatives attribuées au comité, conformément à l’article L. 2315-19 du Code du travail. La législation ne prévoit ni budget de fonctionnement, ni moyens matériels spécifiques pour le CSE dans les entreprises de cette taille.

- Moyens financiers

Au niveau des moyens financiers, les CSE des entreprises de plus de 50 salariés ont principalement deux types de financement distinct :

- Le budget de fonctionnement ;

- Le budget dédié aux activités sociales et culturelles.

Budget de fonctionnement :

Le budget de fonctionnement du CSE est financé par une subvention versée par l’employeur. Son montant dépend de l’effectif de l’entreprise :

- 0,20 % de la masse salariale brute pour les entreprises comptant de 50 à moins de 2000 salariés,

- 0,22 % pour celles de 2 000 salariés et plus.

Le calcul de cette subvention s’effectue sur la base de la masse salariale brute de l’année en cours. Toutefois, celle-ci étant inconnue au moment du versement, l’employeur se réfère à la masse salariale de l’année précédente, avec une régularisation ultérieure. Certains frais pris en charge directement par l’employeur peuvent venir en déduction de ce budget.

Budget dédié aux activités sociales et culturelles :

Le budget dédié aux ASC est défini par accord d’entreprise ou convention collective. Il n’existe pas d’obligation légale de versement par l’employeur. Cependant, en l’absence d’accord, la contribution ne peut pas être inférieure à celle de l’année précédente, conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail.

Ce budget permet de financer des prestations destinées à améliorer la qualité de vie des salariés : chèques-vacances, billets de cinéma à tarif réduit, entrées pour des parcs d’attractions ou spectacles, séjours subventionnés, événements internes à l’entreprise (arbre de Noël, journées thématiques, etc.).

Si le budget de fonctionnement n’est pas entièrement utilisé au cours de l’année, les élus du CSE disposent de deux options :

- Reporter l’excédent sur l’année suivante,

- Transférer jusqu’à 10 % de cet excédent sur le budget des ASC, sous réserve du respect des conditions prévues par la réglementation.

- Moyens matériels

Conformément à l’article L.2315-20 du Code du travail, le Comité Social et Économique (CSE) dispose de plusieurs moyens pour assurer efficacement ses missions. Ces ressources sont mises à disposition par l’employeur et peuvent inclure :

- Un local et des équipements adaptés à l’exercice de ses fonctions ;

- Des heures de délégation attribuées aux élus du CSE pour leur permettre de remplir leurs obligations ;

- Une formation obligatoire pour les membres du CSE, afin de les préparer à leurs responsabilités ;

- Un budget de fonctionnement, destiné à couvrir les frais liés à son activité ;

- L’accès aux informations de l’entreprise, nécessaires à l’exercice de ses attributions ;

- Des ressources documentaires pertinentes ;

- La possibilité de recourir à une expertise externe, dans certains cas définis par la loi.

Par ailleurs, lorsque le CSE prend également la forme d’un conseil d’entreprise (c’est-à-dire qu’il inclut des délégués syndicaux et dispose d’une compétence en matière de négociation), chaque élu participant aux négociations bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire.

- Mise en place, nombre de membre et durée

Le Comité Social et Economique est mis en place dès que l’entreprise rassemble un total d’au moins 11 salariés, sur une période de 12 mois consécutifs.

Le calcul des effectifs se fait selon les modalités prévues à l’article L.1111-2 du Code du travail comme auparavant.

- Election :

Pour être électeur, il faut être salariés, âgé de seize ans ou plus, travailler depuis 3 mois au moins dans l’entreprise et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative aux droits civiques selon l’article L2314-18 du code du travail.

L’employeur ne peut pas être électeur.

Pour être candidat il faut être âgé de 18 ans ou plus et travailler depuis un an, au moins dans l’entreprise, ne pas être employeur (ni de la famille ni assimilé à l’employeur en vertu d’un mandat).

Si l’entreprise franchit le seuil des onze salariés sur les douze derniers mois, il fau donc organiser les élections professionnelles pour mettre en place en CSE.

L’employeur doit informer les salariés de l’entreprise avant la tenue des élections professionnelles.

Aux fins d’organisation de ces élections, un calendrier de mise en place du CSE doit être effectué et respecté.

Les étapes sont les suivantes :

- L’information des salariés : L’employeur annonce aux salariés que des organisations professionnelles vont être organisées. Il doit également inviter les OS (organisations syndicales) à négocier le PAP (protocole d’accord préélectoral). Le premier tour doit avoir lieu 90 jours après la diffusion.

- Ensuite, il faut négocier et mettre en place le PAP. Celui-ci détaille les modalités précises d’organisation et de déroulement des élections du CSE, telles que nous allons les passer en revue dans ce guide.

- Ensuite, la mise en place des élections professionnelles ;

- Enfin, le dépouillement ainsi que la proclamation des résultats qui seront communiqués à l’ensemble des salariés.

Le calendrier est élaboré selon certains délais obligatoires entre chaque étape.

Les collèges électoraux

Les élections du CSE sont effectuées par scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne à deux tours.

L’élection est organisée distinctement par collèges électoraux :

- Le 1er collège : Ouvrier et employés ;

- Le 2ème collège : Ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise, techniciens et assimilés.

Déroulement des deux tours de l’élection du CSE

Le premier tour des élections est obligatoire. Il est réservé aux listes établies par les organisations syndicales invitées à négocier le PAP.

Une fois le premier tour passé, il y a trois possibilités :

- L’absence de liste présentée par une organisation syndicale : Un PV de carence est réalisé et un second tour est obligatoirement organisé ;

- Le quorum n’est pas atteint : Un second tour est organisé pour chacun des collèges ou des scrutins pour lequel le quorum n’a pas été atteint.

- Le quorum est atteint : Il faut passer au dépouillement et à l’attribution des sièges. Un second tour n’est organisé que si tous les sièges n’ont pas été pourvus. Les listes présentées au premier tour sont ici incomplètes.

Le quorum est d’au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits.

Dans les quinze jours suivants, le second tour des élections doit être organisé. Il sera ouvert à toutes les candidatures présentées ou non par une OS.

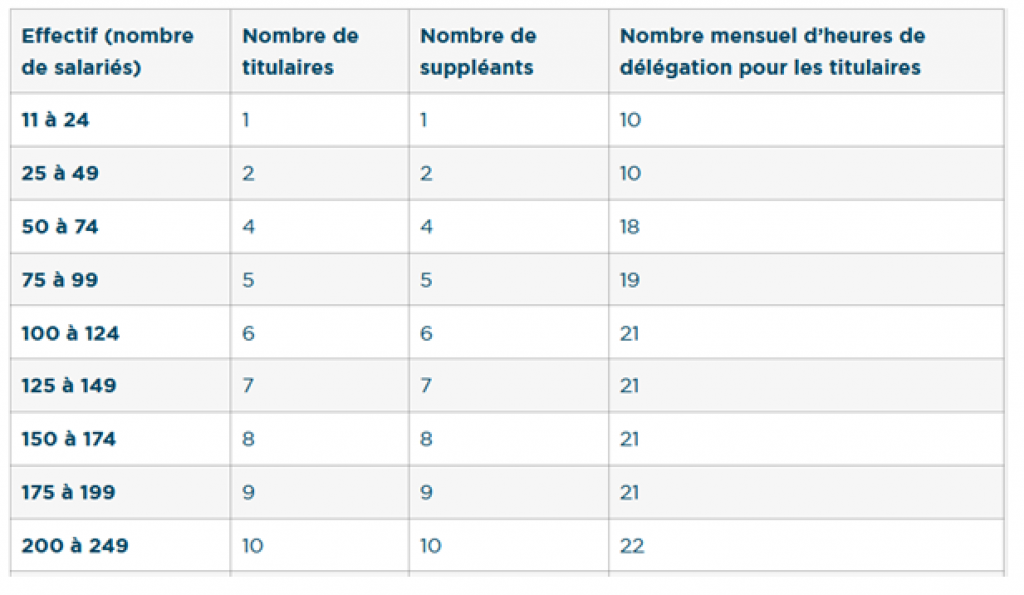

- Nombre et heure de délégation :

- Entreprise multi établissement

Si l’entreprise est organisée en plusieurs établissements distincts, un Comité Social et Économique (CSE) doit être instauré dans chacun de ces établissements. Par ailleurs, un CSE central devra également être mis en place au niveau de l’entreprise afin d’assurer la coordination et le dialogue social global.

- Et le Délégué Syndical

Le délégué syndical est un salarié désigné par un syndicat représentatif dans une entreprise comptant plus de 50 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs.

Il constitue le relais entre le syndicat et l’employeur, en transmettant les revendications, réclamations ou propositions de l’organisation syndicale. Il est également l’interlocuteur privilégié pour la négociation des accords collectifs au sein de l’entreprise.

À ce titre, il peut notamment :

- formuler des propositions, revendications ou réclamations ;

- accompagner un salarié lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire ;

- assister les salariés devant le conseil de prud’hommes.

Par principe, le délégué syndical est aussi le représentant de l’organisation syndicale dans le cadre des négociations obligatoires, qui portent sur :

- la rémunération (salaires effectifs, temps de travail, intéressement, participation, etc.) ;

- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, incluant les mesures pour réduire les écarts de rémunération et améliorer la qualité de vie au travail ;

- dans les entreprises de 300 salariés et plus, la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.

Ces négociations doivent avoir lieu tous les quatre ans, sauf si un accord d’entreprise prévoit une périodicité différente ou une répartition spécifique des thèmes.

En dehors de ces négociations obligatoires, l’employeur et les organisations syndicales peuvent également entamer des discussions sur d’autres sujets, selon un calendrier qu’ils définissent ensemble.

- Conseil d’entreprise

Par le biais d’un accord d’entreprise majoritaire, le CSE peut être transformé en conseil d’entreprise, intégrant ainsi les délégués syndicaux. Dans cette configuration, il conserve l’ensemble des prérogatives du CSE et acquiert également la compétence pour négocier, conclure et réviser les accords collectifs au sein de l’entreprise, à l’exception de ceux soumis à des règles particulières de validité, tels que le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou le protocole d’accord préélectoral (PAP).